Por ÁLVARO ROJAS*

(VIERNES 05-ENERO-2023-EL JORNAL). En una pequeña isla del archipiélago de Las Bahamas, en Bimini, un hombre profundo y complejo tiene una casa cerca del mar en la cual vive por temporadas, en ella se mantiene a salvo de sí mismo con estrictos hábitos de solitario: la pintura a tiempo, los libros en su orden, la pesca de altura, el alcohol en cantidad y los amigos y sirvientes que lo acompañan a veces de día, a veces de noche. Thomas Hudson es pintor, tiene hijos con dos mujeres casi tan problemáticas como él y se mueve con facilidad entre París, los Estados Unidos y las islas del Caribe.

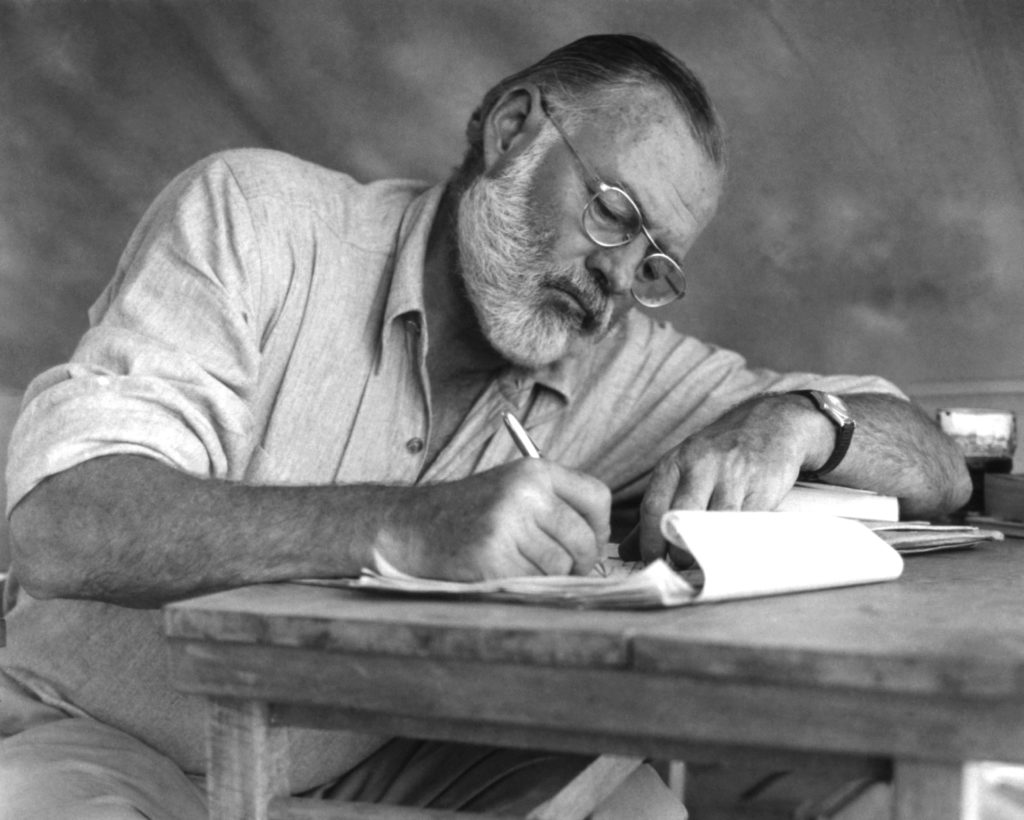

Hemingway es un maestro en construir personajes en apariencia rudos y salvajes, y que tras esa primera máscara esconden una sensibilidad dañada e inquietante, un dolor empozado que se anestesia con borracheras que empiezan junto al desayuno y terminan de madrugada en camas desordenadas por mujeres de la calle, damas y mujerzuelas que llegan a ser imprescindibles para esos náufragos de la vida que lo único que tienen es dinero, en ocasiones fama y siempre tragedias familiares sobre sus espaldas.

El 2 de julio de 1961, Ernest Hemingway se voló los sesos con una escopeta, su vida y su obra se entrecruzaron y retroalimentaron de tal manera que ahora nos resulta difícil precisar si son sus personajes quienes se parecen a él o si es él quien se parece a sus personajes.

Por ejemplo, entre las cosas que dejó, libros, fotografías, ropa de mil aventuras, animales disecados, trofeos de guerra, armas; la gente cercana a él encontró el manuscrito de una novela que finalmente fue publicada de manera póstuma en 1970, el título que le puso fue Islas en el golfo (Islands in the stream) y es sin ninguna duda una de sus mejores obras, una historia de acción, de guerra, con maravillosas descripciones del mar y de la pesca de altura, con personajes fascinantes y, principalmente, una historia escrita con una agudeza psicológica extraordinaria.

Thomas Hudson es un personaje descomunal, Islas en el golfo es su historia y es muy probable que Hemingway haya volcado en ese pintor sensible y brutal buena parte de su personalidad, de sus aventuras por el mundo, de su conflictiva relación con las mujeres, de sus problemas para querer y ser querido, de su soledad, de su alcoholismo y de su manera destructiva de moverse por lugares hermosos, rodeado de gente espectacular, putas, pescadores, políticos, artistas, actrices, y unos hijos que pagaron los platos rotos por ese padre que les tocó en suerte tener, ese padre torpe como un oso y defensivo como un niño asustado.

Bimini

Cerca de la corriente del golfo de México se encuentra esta isla donde Hudson espera a sus hijos, ellos vienen a pasar vacaciones con él, Tom es el mayor, Andrew y David los menores. Hudson amó con locura a la madre del mayor, aún la ama: “nos separamos por una serie de circunstancias”, dice de manera enigmática en algún momento. Con la madre de los dos menores entra en discusiones motivadas por las contrariedades que sufre en su deseo de ver a unos chicos que viven lejos, en el continente, ella no parece haber sido tan importante en su vida.

Diálogos entrañables entre el padre y los chicos, el mar, la arena, el yate, la pesca e intensas relaciones afectivas entre hombres que se quieren con dificultad, se nos presentan en esta maravillosa novela, vital y sorprendente, en la cual la maestría de su autor hace fácil el tránsito por vivencias de muchísima tensión, alternando visiones panorámicas de un narrador moderno con esas conversaciones pobladas de imágenes de altísima sensibilidad, mediante las cuales se nos hace saber que, por lo menos durante aquellas semanas, en ese lugar paradisíaco, esas personas fueron felices mientras navegaban por alta mar, comían pescado frito con puré de papas y rodajas de tomate y algunos de ellos bebían Coca Cola, mientras los otros se servían generosos tragos de ron.

Las luces del amanecer, el sol del mediodía, los misteriosos atardeceres del Caribe, noches estrelladas, remotos pueblos de pescadores, tabernas, bellos escenarios para huir de la guerra y de las miserias personales resultado de un pasado glamuroso y tormentoso. Así aparece Bimini en esta novela y es ese el lugar al que se fue a esconder Hudson, en ese sitio recibía a un escritor amigo suyo, a mujeres de amores fugaces y a los hijos de su sangre y de su corazón que interrumpieron con sonrisas y competencias, al menos por unos días, su atávica soledad.

Cuando pensábamos que Hudson no podía estar más solo, cuando sentíamos en la piel la tristeza de aquel hombre fuerte, cuando lo imaginábamos con su gorra de beisbolista y sus pantalones cortos regresar a casa después de despedirse de los chicos, aparece en toda su brutalidad una de las marcas narrativas de Hemingway, lo despiadado, lo inclemente: un tiempo después de aquella despedida un mensajero le lleva a Hudson una carta, sus hijos menores y la madre de ellos han muerto en un accidente automovilístico. Soledad sobre soledad. La despedida en Bimini fue la última y eso no es lo único, pocas páginas después Hudson se entera que el avión de su hijo Tom, quien era piloto, ha sido derribado por los alemanes en la guerra. Hudson queda huérfano de hijos y a partir de entonces no sabemos qué va a ser de su vida y, sin embargo, sospechamos que en él se encarnará aquella otra frase tan propia de la ética del maestro Hemingway, “un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado.”

La Habana

Bimini, Cuba son las islas de este hombre solo. Acompañado por sus gatos Hudson se muda a La Habana, porque ha comprado una finca en las afueras de la ciudad y en ella vive con sus pinturas, sus sirvientes, su alcoholismo desatado y el calor de las cubanas. El recuerdo de sus hijos y de sus mujeres lo atormentan, él lo sabe y lo combate a pura fuerza de voluntad, reprimiendo todos esos afectos de manera consciente, a la brava, es decir, a lo Hemingway; claro está entonces que se apoya para esto en los efectos que provoca el daiquirí en la mente y en sus frecuentísimas visitas al Floridita, ese bar de La Habana Vieja donde hoy en día, en la vida real, una estatua del viejo Ernest, acodado en la barra, espera a los turistas que se quieren tomar fotos con el autor de El viejo y el mar.

Los parroquianos del Floridita, pescadores, proxenetas, ladrones, políticos, gringos pensionados, amorosas prostitutas son presentados en conversaciones fascinantes que nos muestran un espectacular cuadro de costumbres de La Habana de los años treinta y cuarenta, un lugar para la aventura, los negocios turbios, los amores de temporada de norteamericanos que huían de sí mismos, como lo hizo el propio Hemingway y también su personaje Hudson, quien ve el mundo con melancolía y coraje y a cuenta gotas, como lo hacen los hombres duros, le cuenta a Liliana, practicante del oficio más viejo del mundo, los dolores que lleva entre pecho y espalda, dolores que se nos cuentan a nosotros también en extraordinarios relatos sobre fragmentos felices de su vida, relatos que ejemplifican de manera maravillosa aquello tan preciado por los alcohólicos, momentos de fuga potenciados por la droga y el falso de amor de las tabernas.

En eso estaba Hudson, pasando la tarde de borrachera en el Floridita, cuando aparece como salida de un sueño su bellísima primera esposa, la madre de Tom, una actriz deslumbrante que no sabe nada de la muerte del chico ocurrida tres semanas antes y a quien Hudson no se lo dice sino hasta después de llevársela a su casa y hacerle el amor, y no se lo dijo porque le tenía muchas ganas y no quería que la noticia abortara sus planes. Lo que sigue es un pleito descomunal, también a lo Hemingway, reproches, culpas, añejas recriminaciones, heridas abiertas y amores imposibles de conciliar.

Alta mar

Cada capítulo de Islas en el Golfo nos hace bajar un escalón más en el viaje de Hudson hacia la locura y hacia la muerte, en media discusión con su primera esposa, un sirviente que sufre como propios los insultos con los que bellas mujeres agreden a su jefe, interrumpe el pleito para decirle a Hudson que lo llaman de urgencia, una misión lo espera en el puerto, es el deber, ese deber con el que algunas páginas después él nos cuenta que logró sepultar el dolor que llevaba adentro a causa de la muerte de su hijo mayor a manos de los alemanes.

Un yate de pesca es el disfraz de un barco de guerra en el que Hudson comanda una tropa de locos, a ellos ya los habíamos conocido en el Floridita, y ahora esa tropa se lanza mar adentro a perseguir un submarino alemán, a buscar a sus tripulantes hasta darles muerte. Nunca como en este capítulo se revela el terrible dolor que corroe el alma de Hudson, sus duelos no resueltos surgen en sueños felices con sus hijos muertos y con su lejano amor, esa actriz imposible, sueños que al acabar dejan expuesta con claridad meridiana la inefable soledad de ese pintor que inventó Hemingway, ese hombre tan sentimental y tan violento.

Entonces aparece otra vez el mar, la pesca en aguas profundas, los diálogos entre dementes que entraron en la guerra, que defienden a los Estados Unidos en aquel rincón del Caribe, hombres obsesionados con matar alemanes y olvidar así las heridas que llevan en el corazón.

Al final los alemanes hieren a Hudson, quien sufre acostado sobre las tablas del yate. “Nunca comprendes a los que te quieren”, le dice uno de los amigos mientras lo está viendo morir. En plena acción sobre un mar que nadie ha descrito como él, cierra Hemingway su última novela, con la que nos deja, entre muchas otras herencias una maravillosa manera de contar historias vitales y un personaje, Thomas Hudson, tan parecido a él que resulta fácil quererlo como se quiere a los amigos del alma, como se quiere a los escritores que han marcado un camino, a los novelistas de raza, los que han dejado escuela.

*Escritor y crítico literario.