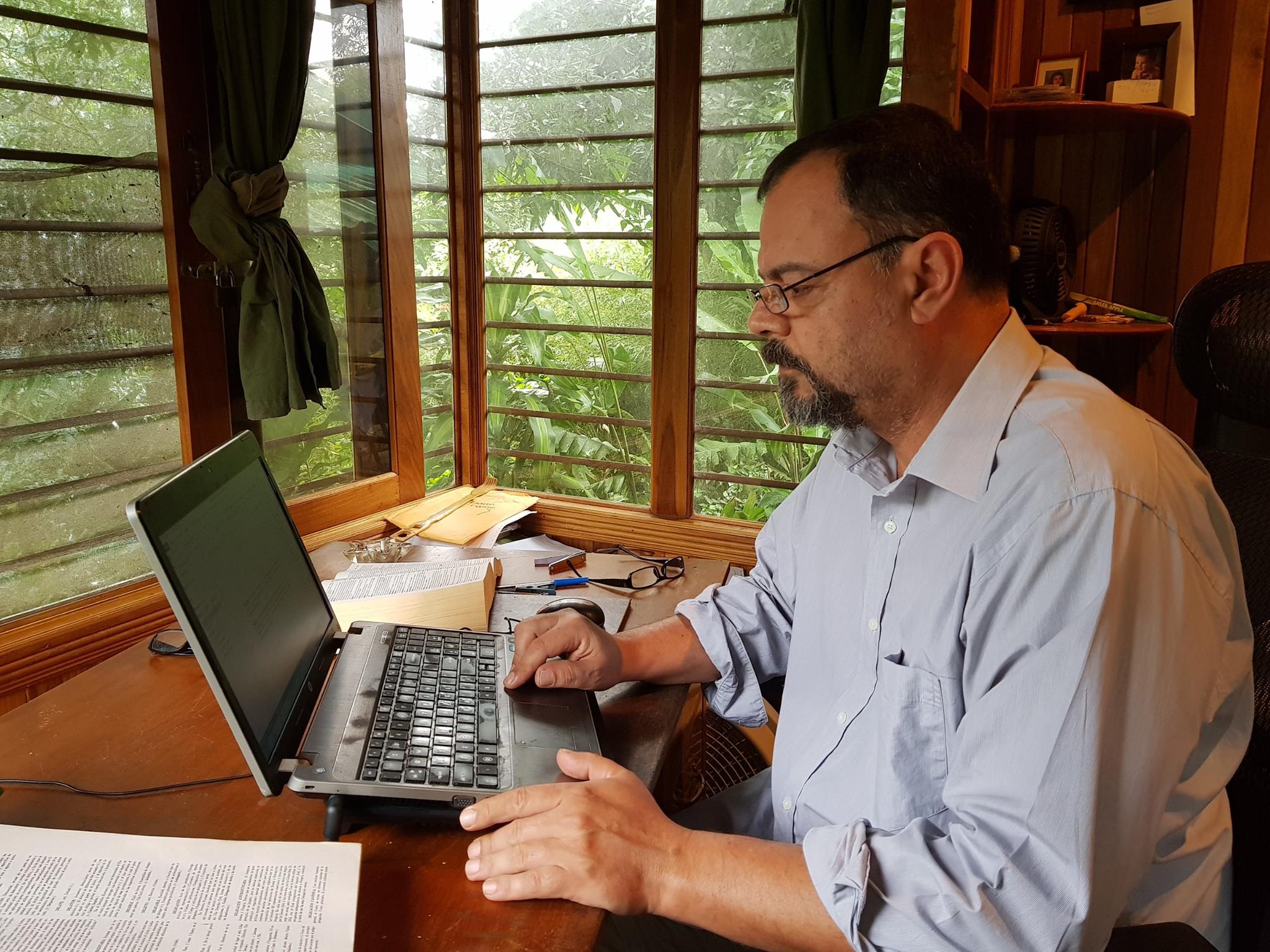

PABLO SALAZAR CARVAJAL

(LUNES 31 DE ENERO, 2022-EL JORNAL). Me encanta la mentira… y a ver si me explico.

El arte es mentira. Toda literatura, escrita u oral, es mentira; aun si cuenta cosas «basadas en hechos reales». Lo descrito, palabra en ristre, no es aquella realidad correspondiente a lo que cada una de las personas que conforman un conjunto saben, creen o piensan.

«Aquella realidad» aconteció y nadie, ¡nadie!, ni los mismos participantes, pueden decir cuál es la «Verdad Única», la «Verdad Real», así, con mayúscula. Un cuadro que representa una pipa no es más que eso: una representación.

Por ello no hace mal Magritte cuando en su pintura de una pipa escribe, en cursiva y abajo, «Esto no es una pipa». Representación es y no se puede llenar de tabaco, u otra yerba, y fumar su contenido. Cosas similares se pueden decir de la Música, de la Arquitectura, de la Escultura, de la Danza, del Cine. Pero para no extenderme me apoyo en «La decadencia de la mentira», ensayo del divino Wilde.

La mentira es mala, decae, cuando es espuria, cuando daña; es buena, se enaltece, arte mediante, cuando es creadora, hace bien… Pero dejemos lo «filosófico» de lado y cuento por qué, si no es encantadora, al menos puede hacer gracia.

Años atrás —digamos que por ahí del 2011—, el propio día de examen, un alumno se me acercó y me contó:

—Profe, mi padre murió ayer. No se imagina el dolor que tengo. Fue una muerte repentina y fulminante. Nadie la esperaba. No era un hombre muy mayor y se veía en excelente forma… Comprenderá lo que significa para mí todo esto… ¿Usted cree que, tal vez, podría hacer el examen otro…?

—¡Hombre! Claro que sí. —exclamé apenado. —No se preocupe. Vaya y atienda lo que tiene que atender y deles mi pésame a sus familiares. Ya hará el examen otro día.

Pasaron los años —digamos que por ahí del 2014— y aquel estudiante, en otro curso, volvió a ser mi alumno. El propio día de examen se me acercó y me contó:

—Profe, mi padre murió ayer. No se imagina…

—¡No me diga!… ¿Y cómo fue que sucedió?

—Fue una muerte larga. Muy lenta y dolorosa.

—¿Nadie esperaba que ocurriera? —inquirí.

—¡No, sí! Todos, desde un par de meses atrás, lo esperábamos. Era un hombre muy mayor y estuvo muy enfermo prácticamente toda su vida.

—Entiendo lo que significa esto para usted…

—Pues no tanto —interrumpió. —En verdad, aunque suene cruel, estoy contento… porque ya dejó de sufrir después de años y años…. Ahora —agregó—, comprenderá todo de lo que tengo que encargarme. No todos en la familia ven esto como yo. Soy el más tranquilo y, bueno, asumo el papel de encargado… ¿Usted cree, profe, que, tal vez, yo podría hacer el examen otro día?

Me quedé viéndolo un par de segundos. Tenía su rostro armónico con lejanos visos de tormento, de asumida responsabilidad. Se notaba un brevísimo rictus de quien está a cargo de un pesado compromiso pero que tiene las espaldas fuertes para cargar aquello. El mismísimo Stanislavski se hubiera prosternado ante él. ¡El cabrón mentiroso era un actor maravilloso! Con mala memoria sí, pero magnífico intérprete. ¿Qué podía yo hacer?

—Claro —le dije. —No se preocupe. Siento su pérdida. Atienda lo que tiene que atender y deles mi pésame a sus familiares. Ya hará usted el examen en otra ocasión…

***

Otro caso interesantísimo. Digno de cualquier sesudo estudio psicológico.

Cuando mentimos procuramos un provecho de la mentira. Digo, si le declaro a mi cónyuge que en la fiesta —donde estuve hecho una cuba— no me emborraché, es para evitar el regaño; si le comento al eventual empleador que tengo esta habilidad manual —cuando no sé cuál es mi derecha— es para conseguir aquel trabajo; si cuento que sé de instrumentos musicales —cuando creo que una caja de cambios es un instrumento de percusión— es para suscitar admiración… y cosas así. Quiero decir que, normalmente, si miento es para conseguir algo. Todos somos así… ¿Todos? Eso creía hasta que conocí a «Gustavo». (Digo «Gustavo» como pude decir «Alberto», «Manrique» o «Diego»). Gustavo mentía sin razón alguna. No evitaba nada ni ganaba nada con su falsedad. No obtenía cosa alguna con su invención…

Lo cuento:

Sería en julio del 89 del siglo pasado. Gustavo y yo estábamos en Berlín oriental y el muro no había caído. Habíamos llegado ahí el día anterior, provenientes de Bielorrusia. Nuestro destino final era la casa de Hannia, una ciudadana de la República Federal de Alemania que vivía en Berlín occidental y era benefactora de estudiantes latinos que vivieran en los países «del este». Desde donde nos encontrábamos, ir de un lado al otro de la ciudad era completar un trayecto relativamente corto. Tomamos el «U-Bahn» (metro) en la estación «Alexanderplatz». El tren salió a ras del suelo, después, sobre los rieles, claro, se elevó y la ciudad quedó allá abajo. (Se podía ver entonces que «el muro» no era, en toda su extensión, propiamente «muro». Había explanadas con alambradas de púas y algunas construcciones, tipo torretas, que resguardaban el río Spree. En fin). Después, el «U-Bahn» inclinó el hocico y se metió bajo tierra. La cosa es que, unas cinco estaciones después, aquel gusano nos echó en la «Zoologischer Garten». No recuerdo los trámites migratorios, pero sí sé que no fueron complicados. Ahí mismo tomamos un autobús y minutos después tocamos a la puerta de Hannia. Ella abrió. Alta, flaca y simpatiquísima, Hannia era una mujer que hablaba el español con un fuerte acento, tenía un aire espectral y dormía en un ataúd acondicionado como cama. Después del abrazo y saludo de rigor nos preguntó:

—¿Cuándo llegaron?

Me disponía yo a decirle que acabábamos de llegar cuando Gustavo se me adelantó:

—Hace tres días estamos aquí, en Berlín occidental.

—¿Y por qué no se vinieron para acá? —preguntó nuestra anfitriona.

—Porque encontramos un hostal muy barato y bonito por ahí de Leopoldplatz. —Continuó Gustavo.

Después mi compatriota (sí, Gustavo era costarricense… y creo que lo sigue siendo) se explayó en relatos acerca de los barrios, tiendas, muchachas, bares y cervezas que habíamos conocido… Pero entiéndase, todo el relato no tenía, amén de una pizca de verdad, ninguna importancia ni interés. Lo narrado no comportaba nada que conllevara algún tipo de sentir. Algo así como si yo les contara que me compré un cortaúñas en el mercado Central y no es cierto. Me tenía con la boca abierta con aquellas historietas insulsas. A los diez minutos Hannia, obviamente, se cansó de esas naderías y levantándose dijo que iba a la cocina a prepararnos un té.

Cuando estuve solo con Gustavo, en un susurro reprensor lo interpelé:

—¡Por qué le contaste eso?

—No sé —respondió sonriente y en voz normal—, se me ocurrió.

Y, satisfechísimo, sonreía, al tiempo que se rascaba con suavidad, a modo de caricia, el cuello. ¿Se dan cuenta? Gustavo mentía sin que le fuera nada en ello, más que el placer de decir mentiras.

***

Pero bueno, me extendí más de lo pertinente. Aquí les dejo estas letrajas y, para dar(me) cierto aire de misterio pregunto: ¿serán verdad la existencia del alumno y de Gustavo? Nada, que uno, si quiere aparentar cierto ingenio, podría ser que tuviera que mentir.